(К 130-летию со дня рождения Н.С. Хрущева)

Статья № 1

15 апреля 1894 года родился Н.С. Хрущев. Вышедший из самых низов, не обладая серьезным образованием и политическим кругозором, тем не менее, за 6 лет с момента постановки на партийный учет в Москве (1929 г.) он сделал головокружительную карьеру: от рядового коммуниста дорос до руководителя столичной партийной организации. В 1949 году — секретарь ЦК ВКП(б). Став волею судьбы во главе страны в 1953 году, его недостаточная образованность и волюнтаризм (не желание советоваться с товарищами по партии и специалистами) подвели Н.С. Хрущева: себя дискредитировал и страну чуть не погубил. Противоречивость его поступков и соответственно неоднозначность оценки его государственной деятельности талантливо отобразил в надгробном памятнике скульптор Э. Неизвестный.

Никита Сергеевич Хрущёв родился в селе Калиновка Курской губернии в семье шахтёра С.Н. Хрущёва и К.И. Хрущёвой. В детстве посещал церковно-приходскую школу, которую не закончил, поскольку, по воспоминаниям Н.С. Хрущева, отец сказал ему: «…Выучился считать до 30 и учения с меня хватит. Всё, что тебе нужно, — выучиться считать деньги, а больше тридцати рублей у тебя все равно никогда не будет». После 1908 года семья Хрущевых переехала в Юзовку. Поселились в бараке, где жило до 70 человек. В комнате были только нары в два этажа и верёвка под потолком, на которой шахтёры сушили мокрую одежду и портянки. «Можно себе представить атмосферу, в которой жил человек», — делился он впечатлениями о детстве в одном из интервью. «Никогда не забуду увиденного: некоторые рабочие справляли малую нужду прямо со второго яруса вниз… Отец работал на шахтах, мать стирала бельё, а я чистил паровые котлы». Когда семья Хрущёвых переехала на Успенский рудник недалеко от Юзовки, Никита Хрущёв стал учеником слесаря на машиностроительном и чугунолитейном заводе Боссе, затем трудился слесарем на шахте и как шахтёр не был мобилизован на фронт в 1914 году. В дальнейшем, вспоминая вехи своей трудовой биографии, он отмечал: «Я — премьер-министр великого советского государства. Каждый, какой бы ни был труд, он достойный уважения. «Грязного труда» нет, может только быть грязная совесть». После Февральской буржуазной революции 1917 года Н.С. Хрущев был избран в состав Рутченковского Совета рабочих депутатов. В 1918 году он вступил в партию большевиков, возглавив отряд Красной гвардии в Рутченково. С этого момента вплоть до самой смерти в 1971 году связал свою судьбу с партией коммунистов. Летом 1920 года окончил с отличием партийную школу при политотделе 9-й армии[19] И стал политическим руководителем, заместителем управляющего Рутченковского рудника в Донбассе. В 1922 году Хрущёв поступил учиться на рабфак техникума в Юзовке, где был избран секретарём партийной организации учебного заведения. Осенью 1929 года был направлен учиться в Промышленную академию в Москве. При приеме в Промакадемию по результатам собеседования его вначале не хотели брать в силу возраста (ему на тот момент было 35 лет) и недостаточной образованности. Помог ему стать слушателем Л.М. Каганович, к которому Н.С. Хрущев обратился за поддержкой. С ним он лично познакомился при следующих обстоятельствах. В 1925 году Лазарь Моисеевич, как руководитель Компартии Украины, приезжал на Донбасс на очередную партийную конференцию. В кулуарах к нему подошёл Н.С. Хрущев и сказал: «Вы меня не знаете, но я Вас знаю, Вы приезжали к нам… в начале 1917 года как товарищ Кошерович. Я к вам обращаюсь по личному вопросу: мне здесь тяжело работать. Дело в том, что в 1923 и 1924 годах я поддерживал троцкистов, но в конце 1924 года понял свою ошибку, и признал её. Но мне всё время этим пеняют, особенно из Окружкома товарищ Моисеенко. Мне здесь не дают работать. Прошу Вас помочь мне и перевести меня в другое место». Л.М. Каганович вспоминал: «Хрущёв произвёл на меня хорошее впечатление. Мне понравилось его прямое признание своих ошибок и трезвая оценка его положения». В Промакадемии он познакомился со слушательницей Надеждой Аллилуевой, женой И. Сталина, Это знакомство Н.С. Хрущёв в дальнейшем считал счастливым «лотерейным билетом». Известный историк Е. Спицын, автор книги «Хрущевская оттепель» пишет: «Трудно сказать, как бы сложилась его судьба дальше, если бы одна однокурсница не замолвила о нем в разговоре слово своему супругу, что, мол, есть у нас такой замечательный парень, который умеет выступать, зажечь и так далее. Однокурсницей была Надежда Аллилуева, а супругом — Иосиф Виссарионович». В 1930 году по инициативе Л.М. Кагановича Никита Сергеевич был избран секретарём парткома Промакадемии. В январе 1931 года, не окончив обучение, был выдвинут на должность секретаря Бауманского райкома партии в Москве, с 1934 года — второй секретарь Московского областного комитета ВКП(б), с 1935 по 1938 гг. — первый секретарь Московского

областного комитета ВКП(б. Л.М. Каганович вспоминал: «Я его выдвигал. Я считал его способным. Но он был троцкист. И я доложил Сталину, что он был троцкистом. Я говорил, когда выбирали его в МК. Сталин спрашивает: «А сейчас как?». Я говорю: „Он борется с троцкистами. Активно выступает. Искренно борется“. Сталин тогда: „Вы выступите на конференции от имени ЦК, что ЦК ему доверяет“». Так не без поддержки Кагановича он совершил головокружительную по партийной линии карьеру: за пять лет, не имея даже полного среднего образования, почти от рядового коммуниста дорос руководителем столичной партийной организации. Насколько надо было уметь показать себя не только преданным, кому ты обязан своим восхождением по партийно-государственной лестнице, но и быть умелым исполнителем поручений вышестоящих руководителей по мере восхождения по партийной лестнице. И в тоже время, надо признать, что он был опытным аппаратным игроком, обладая хорошим природным чутьем, какие действия необходимо предпринять, чтобы успешно обойти очередного партийного соперника. Известный российский политолог И. Шишкин говорит о нем: «Он одолел стольких людей во внутрипартийной борьбе. Кроме того, многие годы руководил Украиной, был членом Военсовета ряда фронтов, а это не свадебного генерала должности». Когда историки говорят, что Сталин в целом неуважительно относился к Хрущеву, как к личности, приводят в качестве доказательства его ответ на одно из писем от Никиты Сергеевича уже в качестве партийного руководителя украинских коммунистов. Хрущев в письме обращался со следующей просьбой: «Дорогой Иосиф Виссарионович! Украина ежемесячно посылает 17-18 тыс. репрессированных. А Москва утверждает не более 2-3 тысяч. Прошу Вас принять срочные меры. Любящий Вас Н. Хрущев». Сталин ответил: «Уймись, дурак!». Если бы Сталин фигурально оценивал его деятельность, как дурака, то вряд ли после такой оценки он оставался на высоких партийных должностях. Здесь стоит выдвинуть еще одну версию головокружительного восхождения Н.С. Хрущева по партийной линии. Нельзя забывать, что партия большевиков всегда позиционировала себя как партия рабочего класса. Руководители партии в лице Ленина и Сталина особенно содействовали к привлечению на руководящие посты активных и политически ориентированных на большевиков рабочих. Именно данная линия в партии благоприятствовала партийной карьере таких членов партии, как Хрущев. Тем более он был выходцем из одного самых революционных регионов страны. Хрущев, начав партийную карьеру в Москве, оказался очень нужным в борьбе с троцкизмом, левым и правым уклонами в Московской партийной организации. Вспомним, он при первой встрече с Л. Кагановичем искренне признался, что «переболел троцкизмом». Следовательно, в глазах Сталина и Кагановича он, являясь «человеком со стороны», был удобной фигурой в жесткой политической борьбе с противниками генеральной линии партии в Московской партийной организации. Председатель Моссовета/Мосгорисполкома в 1939-1944 годах, а до того секретарь МГК В. Пронин вспоминал: «Дело в том, что над ним висел дамоклов меч. В 1920 году Хрущев голосовал за троцкистскую платформу. И поэтому, очевидно, боясь расправы, сам особенно усердно “боролся” с беспечностью, утерей политической бдительности, политической слепотой и так далее. Хрущев санкционировал репрессии большого количества партийных и советских работников. При нем из 23 секретарей райкомов города почти все были арестованы. И почти все секретари райкомов области». По данным историка Н. Зеньковича, приведенным в книге «Самые закрытые люди», в 1936-1937 годах в Москве были репрессированы 55 741 человек. Из 48 секретарей МК и МГК избежали арестов лишь трое. В тюрьмы попали 136 из 146 секретарей райкомов и горкомов, многие руководящие советские, профсоюзные работники, руководители предприятий, специалисты, деятели науки и культуры. Когда на заре Перестройки журналисты спросили Л.М. Кагановича: «Не жалеете, что выдвинули Хрущёва?», он ответил: «Нет, не жалею, он на моих глазах рос с 1925 года, и вырос в крупного руководящего деятеля областного и краевого масштаба. Он принес пользу нашему государству и партии, наряду с ошибками и недостатками, от которых никто не свободен,– отвечал престарелый Каганович, – однако более высокие ступени власти оказались уже не для него. Есть люди, у которых на большой высоте голова кружится. Хрущёв из таких. Оказавшись на большой вышке – у него голова закружилась, и он начал куролесить, что оказалось опасным и для него, и особенно – для партии и государства».

После ухода из жизни Сталина на прошедшем под председательством Н.С. Хрущёва совместном заседании Пленума ЦК КПСС, Совмина и Президиума ВС СССР ему, как секретарю ЦК, было поручено сосредоточиться на работе в ЦК партии, получив право руководить работой Секретариата и председательствовать на заседаниях. Смещение в июне 1953 года со всех постов и ареста Л.П. Берии, не без участия в этом деле Н.С. Хрущева, открыло ему дорогу к вожделенному высшему партийному посту. избран В движении к этой цели он понимал, что единственной опорой ему в борьбе за власть будет только партийный аппарат. Буквально накануне Пленума ЦК 1 сентября 1953 года он из партийной кассы восстановил «конвертные» выплаты (неофициальная вторая зарплата) первым секретарям обкомов и крайкомов и выплатил всем неустойку (недополученные ими деньги за полгода), отмененные Г.М. Маленковым в рамках борьбы с привилегиями. Поэтому предложение об избрании Н.С. Хрущева первым секретарём ЦК КПСС на Пленуме 7 сентября 1953 года прошло на «ура». Через пять лет он сосредоточил в своих руках всю политическую и исполнительную власть в государстве, став Председателем Правительства СССР в 1958 года.

Его восхождение на Олимп власти произошел в переломный для страны период, когда советское общество в начале 1950-х годов подошло к пониманию необходимости использования новых методов руководства страной. Особенно необходимость отхода от мобилизационного стиля управления экономикой и социальной политики, жесткой централизации власти в руках одной партии, обеспечившей создание научно-культурной, образовательной и производственной базы советского проекта модернизации, победу в страшной Великой Отечественной войне и восстановление разрушенного народного хозяйства, произошло после победы нал гитлеровской Германией. Стоит отметить, что незадолго перед войной, примерно с марта 1939 года, с XVIII съезда ВКП (б), началась работа по осмыслению переустройства деятельности органов партийного и государственного управления страной. Огромный властный потенциал Партии с момента ее прихода к власти возрастал по мере осуществления задач, связанных с индустриализацией, коллективизацией и культурной революции. В центральном партийном аппарате возникло понимание, что часть полномочий необходимо передать Совету Народных Комиссаров СССР, то есть сбалансировать властные полномочия и функции двух аппаратов: партийного и государственного. Эта работа всерьез не пошла в связи с нападением гитлеровской Германии на СССР. Во время войны вопрос решился сам собой. Лишь в марте 1946 года первый послевоенный Пленум ЦК ВКП(б), принял решение о ликвидации всех отраслевых отделов. Их функции были переданы в Совет Министров СССР. За Партией сохранялись отделы Управление кадров и Управление агитации и пропаганды. Однако в 1949 году была частично восстановлена прежняя структура аппарата ЦК ВКП(б).

В первые годы своего правления Н.С. Хрущёв не занимался переустройством деятельности партийных и государственных органов власти. Он обратил внимание на решение ряда социальных задач. В 1953—1956 годах были повышены в три раза государственные закупочные цены на продукцию колхозов. В 1956 году продолжительность рабочего дня по субботам была сокращена с восьми до шести часов. В 1960 году продолжительность рабочего дня была уменьшена с восьми до семи часов. В 1956 году был принят новый закон о всеобщем пенсионном обеспечении граждан СССР, действие которого в 1964 году распространили и на колхозников. Размер средней пенсии в СССР увеличился более чем в два раза, и стала составлять 70% средней зарплаты советского труженика. В 1956 году был отменён закон 1940 года об уголовных наказаниях за опоздание на работу и прогулы, о запретах на перемену места работы. Увеличился оплачиваемый отпуск по беременности и родам с 70 до 112 дней. В 1959 году были законодательно разрешены потребительские кредиты населению для покупки товаров длительного пользования под низкие проценты (1—2 % в год). Во второй половине 50-х годов, развернулось массовое жилищное строительство 4-5-этажных домов во второй половине которые народ начал именовать их «хрущёвками». В средней школе были отменены раздельное обучение мальчиков и девочек и плата за обучение в 8—10-х классах средней школы и средних специальных учебных заведениях. Плата за обучение была введена в 1940 году[32].

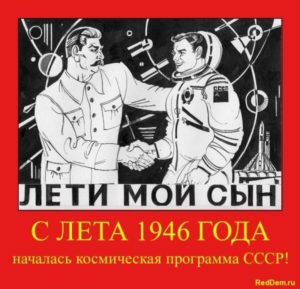

Годы правления Н.С. Хрущева отличались масштабными успехами в области науки и техники, позволившими достичь стратегического паритета с США: запуск первого спутника и полёт первого космонавта, первый в мире атомный ледокол и первая в мире атомная электростанция— весомые вехи научно-технического прогресса, в котором СССР действительно опередил США. Необходимо уточнить, что тот огромный задел в области ракетно-ядерного потенциала, который был создан в сталинские послевоенные годы под руководством Л.П. Берии, реализовался полномасштабно во времена Хрущева и даже в более поздний период. В феврале 1953 года Сталин подписал документ, в соответствии с которым был утвержден проект создания ракет «сверхдальнего действия» (Р-7), которые стали перспективной основой развития отечественной космонавтики. Н.С. Хрущёв в немалой степени присвоил себе чужую славу, втоптав в грязь и предав полному забвению Сталина и Берию. Это мне напоминает ситуацию с использованием советской военной техники в зоне специальной военной операции на Украине (СВО). Причем, некоторые образцы до сих пор не имеют аналогов в мире. И в то же время о достижениях военной техники советского периода на официальном уровне продолжают умалчивать. 12 апреля 2024 года страна широко отметила День космонавтики. Смотрю документальный фильм: «Он сказал «Поехали». Заставка: Гагарин в единственном числе где-то стоит. То, что он стоит на Мавзолее Ленина в окружении советского руководства, могут понять только представители нашего поколения. Зато в фильме есть кадры встречи Гагарина с английским премьером и королевой Елизаветой II. В тексте ведущего ни слова, что полет Гагарина – это демонстрация научной мысли советских ученых и конструкторов. Даже не упомянуто имя главного конструктора С. Королева. Потом удивляемся, откуда у молодежи берется полное историческое беспамятство .

Н.С. Хрущевым были осуществлены меры по демократизации общественной жизни и оздоровлению морально-психологического климата в стране и трудовых коллективах. Произошло расширение прав республиканских, краевых и областных органов власти, введено производственное самоуправление на предприятиях путем создания Постоянно действующих производственных совещаний (ПДПС). ПДПС было предоставлено право заслушивать сообщения руководителей предприятий, организаций, цехов и других структурных подразделений об организации выполнения плана и об итогах финансово-хозяйственной деятельности. В рядах общественного актива ПДПС состояло 40 млн. рабочих и служащих. Возросла роль профсоюзов в решении социальных вопросов на предприятиях: теперь без санкции профсоюзного комитета увольнение труженика, предоставление ему жилья и путевок и т.п. стало невозможным. Не доверяя информации партийного аппарата, Н.С. Хрущев часто выезжал на места, чтобы лично познакомиться с положением дел. Действия руководства страны в лице Н.С. Хрущева, с лёгкой руки писателя И. Эренбурга, вошли в историю под названием «хрущёвской оттепели». С подачи известного российского историка Е. Спицына, хрущевский период характеризуется как «слякость». Думается, не случайно, если посмотреть на его инициативы в сфере модернизации хозяйственной и политической системы, военного строительства, его поступки на международной арене, которые носили, зачастую, конъюнктурный и волюнтаристский характер, т.е. он особо ни с кем не обсуждал вопросы и не учитывал объективные закономерности их решения. Его волюнтаристские действия нанесли непоправимый до сих пор удар по авторитету государства, вооруженных сил страны, заложили основы для распада международного коммунистического движения и стран социалистического содружества и, в конечном итоге, к разрушению советской цивилизации. Используя слова-оценки Л.М. Кагановича деятельности Хрущева, Никита Сергеевич оказался из тех деятелей, у которого, оказавшись на Олимпе власти, закружилась голова, и он начал куролесить. Остановимся на некоторых его новациях, особо дающих себя знать по настоящее время.

Например, предпринятая им критика культа личности Сталина на ХХ Съезде КПСС в феврале 1956 года обусловлена не столько стремлением разобраться в причинах возникновения данного феномена и покончить с ним раз и навсегда в политической жизни Партии и государства, сколько приобрести определённую популярность в обществе. Н.С. Хрущев построил свой доклад исключительно на жесткой критике деятельности Сталина, и особенно его вины в репрессиях в 30-х годах, полностью умалчивая о своем активном участии в них. В такой постановке вопроса, на наш взгляд, заключался следующий посыл. Если Сталин инициатор и организатор массовых репрессий, то с исполнителей данной политики, в том числе и Хрущева, снимается какая-либо вина. Вместо вскрытия объективных причин, почему метод репрессий играл такую большую роль в решении задач, стоящих перед страной, все сводилось к субъективному моменту: во главе государственной власти оказался психически больной человек. Однако, если бы это было так, то спрашивается, как под руководством психически больного человека страна добилась таких свершений, что их плодами до сих пор пользуется Россия. В докладе и в других выступлениях Н.С. Хрущев подчас искажал истину настолько, что откровенно лгал. Так, в докладе прозвучало: «Когда Сталин умер, в лагерях находилось до 10 млн. человек». В действительности на 1 января 1953 г. в лагерях содержалось 1 727 970 заключенных. Е. Спицын приводит следующие данные: «Из 237 тысяч дел осужденных реабилитированы были 3,75 % осужденных. Это о массовости незаконных жертв политических репрессий при Сталине. Все остальные осужденные были признаны преступниками. Люди, заранее заряженные на то, чтобы доказать преступность сталинского режима, сами расписывались». Фактически Н.С. Хрущев агрессивной критикой Сталина заложил представление о СССР как «империи зла», в которой миллионы людей были «невинно» репрессированы и уничтожены, а остальные жили в «рабстве». С того времени тема репрессий стала главной в психологической и идеологической войне Запада против Советского Союза. Американский Президент Р. Рейган тезис «СССР – империя зла» выдвинул в качестве главного аргумента в геополитической борьбе с Советским Союзом. Произошел переход леволиберальной интеллигенции мирового сообщества на сторону противников Советского Союза в холодной войне. Этот тезис получил понимание у определенного числа советской интеллигенции, увлеченной западным образом жизни. Деятели наподобие Солженицына сотворили миф о «десятках миллионов репрессированных» и создали рефрен «Сталин, Берия, ГУЛАГ». В годы горбачёвской Перестройки эти суждения и другие им подобные, воспроизводимые под патронажем члена Политбюро КПСС А. Яковлева, политического предателя, советскими СМИ, в значительной степени облегчили в политико-экономическом и идеологическом отношении развал СССР. Стоит ли защищать и спасать «тюрьму народов» и «империю зла», что и произошло в 90-х годах ХХ века. Видный учёный С.Г. Кара-Мурза в книге «Советская цивилизация» отмечает: «Главное, что было достигнуто действиями Хрущева, — профанация (лишение святости) советского государства, разрушение его духовной связи с народом и одновременно создание комплекса вины в тех, кто это государство строил и защищал». Именно сформированный либеральными СМИ «комплекс вины» в российском обществе позволил безнаказанно на протяжении последних 35 лет замазывать кровью и грязью чекистов и бойцов НКВД, которые славно потрудились в борьбе с «врагами народа»: басмачами, «лесными братьями», обычными бандитами и т. д. в предвоенные годы. И первыми приняли на себя самый страшный удар гитлеровских полчищ 22 июня 1941 года, — отмечал политолог А. Самсонов. Секретный доклад Н.С Хрущева о Сталине, который был построен на исторической беспринципности в оценке деятельности вождя, стал «подарком» для ЦРУ США в борьбе с Советским Союзом. Американский ученый Т. Вейнер, автор книги «ЦРУ: правдивая история», отмечал, что когда доклад Хрущева попал в руки А. Даллеса, шефа ЦРУ, тот заявил: «Выпадает исторический шанс предъявить обвинение всей советской системе»[160]. Многие месяцы этот документ передавался по рупору ЦРУ – радио «Свобода» — днем и ночью, на восьми языках. Доклад был издан в США огромным тиражом в виде брошюры. Старания ЦРУ по распространению секретного доклада не прошли даром. Летом 1956 года в Польше происходит восстание рабочих в Познани, а осенью того же года в Венгрии был осуществлен контрреволюционный переворот, который подавили с помощью советских войск. Престижу международного коммунистического движения был нанесен огромный урон: произошел разрыв с коммунистическим Китаем. Самые популярные и в численном отношении наиболее многочисленные в партийных системах стран Запада – Французская и Итальянская компартии превратились в маргинальные (малозначимые) организации.

Другой пример, связанный уже с его новациями в аграрной политике. Хрущёв, считая себя большим специалистом в области сельского хозяйства, запустил сразу несколько проектов, которые в силу его волюнтаризма приняли в конечном итоге разрушительный характер. В 1954 году Пленум ЦК КПСС, по его инициативе, принял Постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». Второй секретарь компартии Казахстана Ж. Шаяхметов вспоминал: «Была дискуссия: развивать сельское хозяйство интенсивным или экстенсивным путём. Доводы за интенсификацию были значительно убедительнее, однако руководство страны Советов в лице Н. С. Хрущёва предпочло экстенсивный путь развития сельского хозяйства».

Освоение целины началось без всякой предварительной подготовки, при полном отсутствии инфраструктуры (дорог, зернохранилищ, ремонтной базы для техники), квалифицированных кадров, не говоря уже о жилье. Природные условия степей не принимались во внимание: не учитывались песчаные бури и суховей, отсутствовали щадящие способы обработки почв и адаптированные к этому типу климата сорта зерновых. Поэтому освоение целинных земель превратилось в очередную кампанию, якобы способную в одночасье решить все проблемы с продовольствием. В этот поспешный и не до конца продуманный проект вложили огромные деньги, средства и усилия. За 1954—1961 гг. целина поглотила 20 % всех вложений СССР в сельское хозяйство. Отправляли молодых колхозников из якобы «неперспективных» сельских районов Нечерноземья. С позиции сегодняшнего дня это было похоже на массовую «депортацию» русских из их коренных земель, которые в это время становились заброшенными. Развитие традиционных русских районов земледелия приостановилось и с того момента русское село особенно начало деградировать, пока в 1974 году не было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР». По комсомольским путевкам в казахские степи отправляли молодежь, технических специалистов, целые выпуски учителей, врачей и агрономов. Это был довольно уязвимый удар по государствообразующему русскому этносу, поскольку демографический потенциал русских (истоки которых — в деревнях русских областей Нечерноземья) понёс большой урон.

В.М. Молотов, выдающийся советский государственный и партийный деятель вспоминал: «Целину начали осваивать преждевременно. Безусловно, это была нелепость. В таком размере — авантюра. (Выделено нами – В.К.) Я с самого начала был сторонником освоения целины в ограниченных масштабах, а не в таких громадных, которые нас заставили огромные средства вложить, нести колоссальные расходы вместо того, чтобы в обжитых районах поднимать то, что уже готово». Да, благодаря чрезвычайному сосредоточению средств, людей и техники, а также природным факторам новые земли в первые годы давали сверхвысокие урожаи. Однако желаемой стабильности, вопреки усилиям, добиться не удалось: в неурожайные годы на целине не могли собрать даже посевной фонд.

Не решив до конца проблему освоения целины, он дал старт новой масштабной кампании. В сентябре 1956 года в Москве на Всесоюзном семинаре по кукурузе Н.С. Хрущёв назвал кукурузу «танком в руках бойцов», дающим сельхозпроизводителям возможность преодолевать преграды на пути к созданию изобилия продуктов для советского народа. Центрами выращивания кукурузы в СССР всегда считались тёплые южные регионы СССР (Северный Кавказ, Украина и Молдавия). Однако в ходе хрущевской кампании выращивание кукурузы началось и в северных регионах вплоть до Вологодской области. В 1956 году площади посевов кукурузы в СССР составили 18 миллионов га, а к 1962 году на пике кукурузной кампании — 37 миллионов га. Под посевы кукурузы были заняты земли, на которых раньше выращивались технические культуры и кормовые травы. «Кукурузная тема» постоянно поднималась на радио, телевидении, концертных площадках. В большей части Нечерноземья и восточных областей страны немалая часть посевов кукурузы погибла от неурожая.

22 мая 1957 года Н.С. Хрущёв в речи на зональном совещании работников сельского хозяйства областей и автономных республик СССР выступил с другой инициативой «Догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла за 2-3 года». Все доводы экономистов, что реально догнать Америку можно только к 1975 году, а перегнать лишь к концу века, были отвергнуты безапелляционным заявлением Хрущева: «Среди экономистов есть скептики, которые не верят в возможности нашего сельского хозяйства утроить производство мяса. Товарищи, надо же понимать, какие сейчас силы накопились у советского народа. Это же политическое явление, результат долголетней работы нашей партии…» Инициатива Н.С. Хрущева приняла сугубо политический оборот. Это означило, что за невыполнение директивы руководители областных и республиканских комитетов КПСС рисковали «головой». В этих условиях Первый секретарь Рязанского обкома КПСС А. Ларионов, видимо, с подачи Хрущева выступил с амбициозным заявлением, что за один год Рязанская область даст государству 150 тысяч тонн мяса, т.е. утроит государственные заготовки мяса в области. Обещание было утверждено. 9 января 1959 года вопреки мнению Сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС по настоятельной рекомендации Н.С. Хрущёва решение областной партийной конференцией опубликовано в «Правде». Чтобы сдержать обещание, обком партии распорядился забить весь приплод скота за 1959 год, а также большую часть молочного стада и производителей, «присовокупив» под расписку весь личный скот, выращенный колхозниками. Даже этих мер оказалось недостаточно, поэтому были организованы закупки скота в соседних областях за счёт средств из общественных фондов, предназначенных для покупки машин, строительства школ и других нужд. 16 декабря 1959 года местные власти торжественно рапортовали о стопроцентном выполнении плана. А. Ларионову присвоили звание «Герой Социалистического Труда». На этой волне рязанские селяне на 1960 год взяли ещё более высокие обязательства — заготовить 180 тысяч тонн мяса. Однако в 1960 году заготовки мяса не превысили 30 тысяч тонн: после массового забоя предыдущего года поголовье уменьшилось по сравнению с 1958 годом на 65 %. Согласно версии, широко распространённой в среде партийных и хозяйственных работников того времени, чтобы уйти от всенародного позора, Ларионов застрелился.

В это же время Н.С. Хрущёв одновременно начал проводить политику, свертывания личных подсобных хозяйств: жителям городов и рабочих посёлков было запрещено держать скот. Эта политика затронула 12,5 млн городских семей, имевших в 1958 г. свое подсобное хозяйство. Насильственное изъятие скота и передача его в совхозы и колхозы осуществлялись в сиюминутных интересах, чтобы увеличить поголовье, привели к тому, что скот шел под нож, поскольку там попросту не было ни помещений, ни кормов. В результате хрущевской аграрной политики к 1962

году в стране образовался острейший дефицит хлеба, круп, растительного масла, мяса, молока и других основных продуктов питания. В ряде регионов страны были введены карточки на большинство видов продовольственных товаров. Особенно был ощутим недостаток хлеба в стране, что Н.С. Хрущёв впервые решился на закупку зерна за границей, обращаем внимание, для населения: для изготовления хлебобулочных изделий. Дело в том и раньше СССР закупал зерно, но фуражное, которое шло на прокорм крупного рогатого скота.

(Продолжение)

Корнилов В.И., Первый секретарь ЯО КПРФ (1993 – 2000 гг.)

Лауреат премии «Слово к народу» газеты «Советская Россия» за 2023 год.

Наибольший вклад в разрушение СССР внесла беспринципная троица — Хрущев, Горбачев и Ельцин. Этот иудин грех их не смоется никогда. История предательства у них разная, но народ на их примере должен обрести иммунитет на проходимцев -краснобаев, обещавших рай, а приведших советских людей в огненные джунгли капиталистической диктатуры.